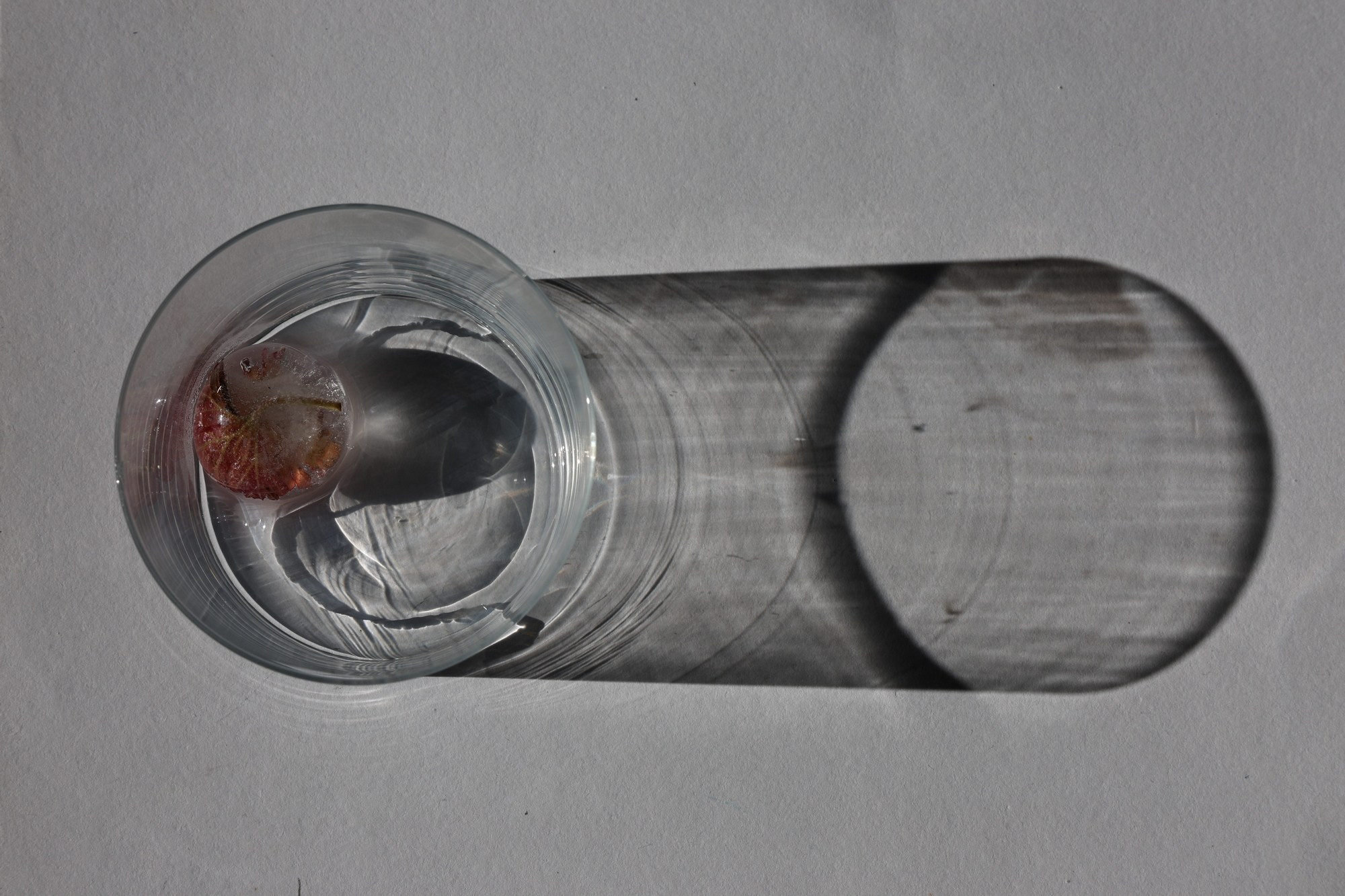

Они продолжают гулять внутри моего сердца

Это проект о семье и одиночестве, о жизни и смерти, о молчании и дистанции, которые создают эмоциональную травму и определяют наше будущее.

Когда мне было 10 лет, мы (папа, брат

Гриша, которому было 8, брат Ваня, которому было 5, и я) разбились на

машине, Гриша умер мгновенно, а папа через несколько недель. Моя старшая

сестра Мари (ей был 21 год) приехала на год, чтобы жить с Алёшей

(которому было 20) и мной, пока мама лечила Ваню в Москве.

Об аварии

и о том, что было после неё, мы никогда не разговаривали. Каждый

переживал последствия смерти близких в одиночестве, на кого-то это

влияло сильнее, на кого-то легче, но часть каждого из нас осталась

заперта в том снежном дне, 8 ноября, когда мы узнали, что Гриша умер.

Всю

мою жизнь я думала, что у меня не осталось воспоминаний о детстве, и не

упоминала аварию и её последствия для меня. Я открыла этот сундук

Пандоры в личной терапии, смогла принять, как события тех лет повлияли

на формирование моей личности, и тогда же начала работать с

воспоминаниями и записывать их.

Что касается Мари, Вани, нашей мамы и меня, в этом году мы, наконец,

начали семейную терапию, и впервые стали делиться болью и

воспоминаниями, одиночеством и страхом.

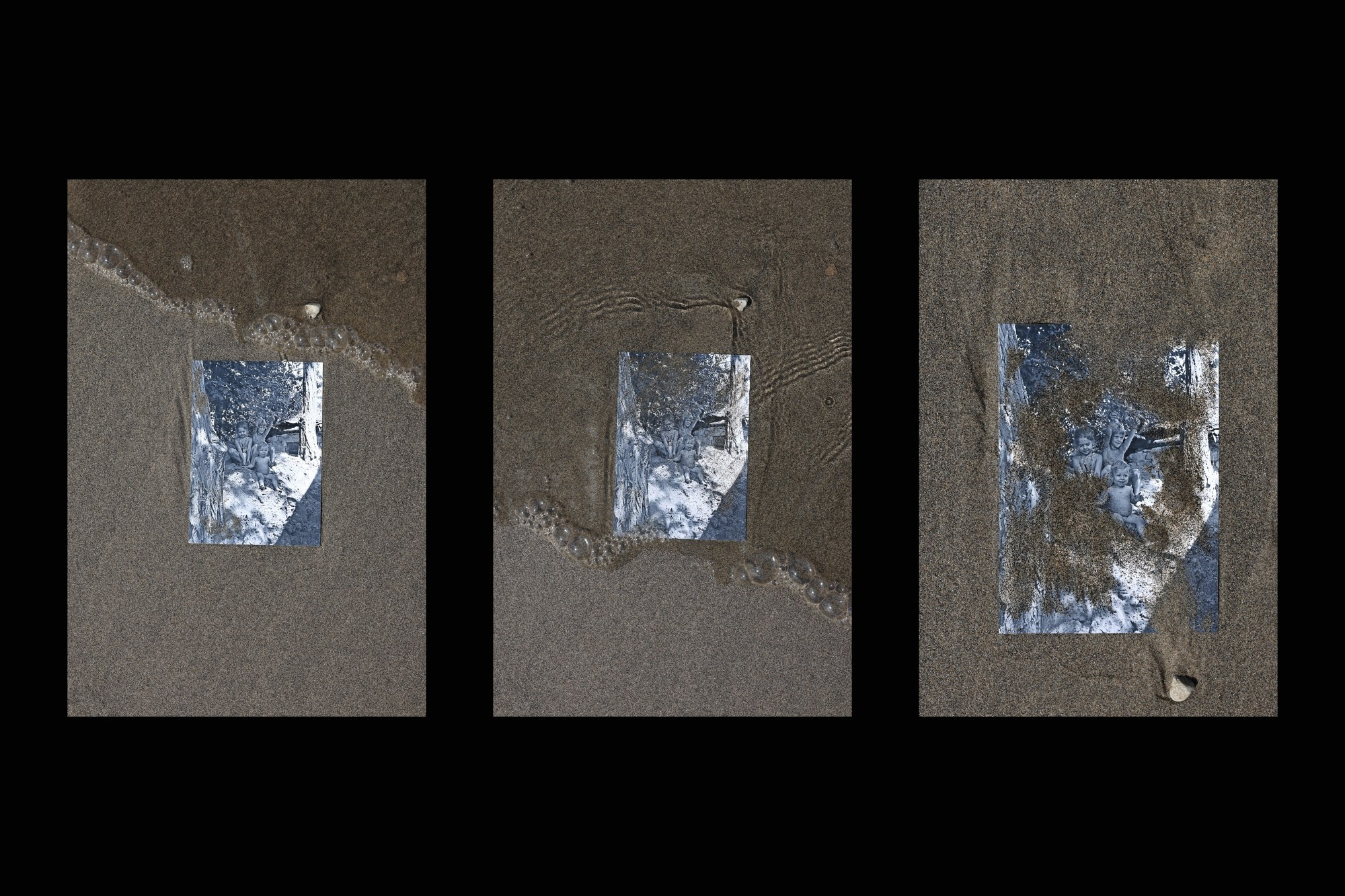

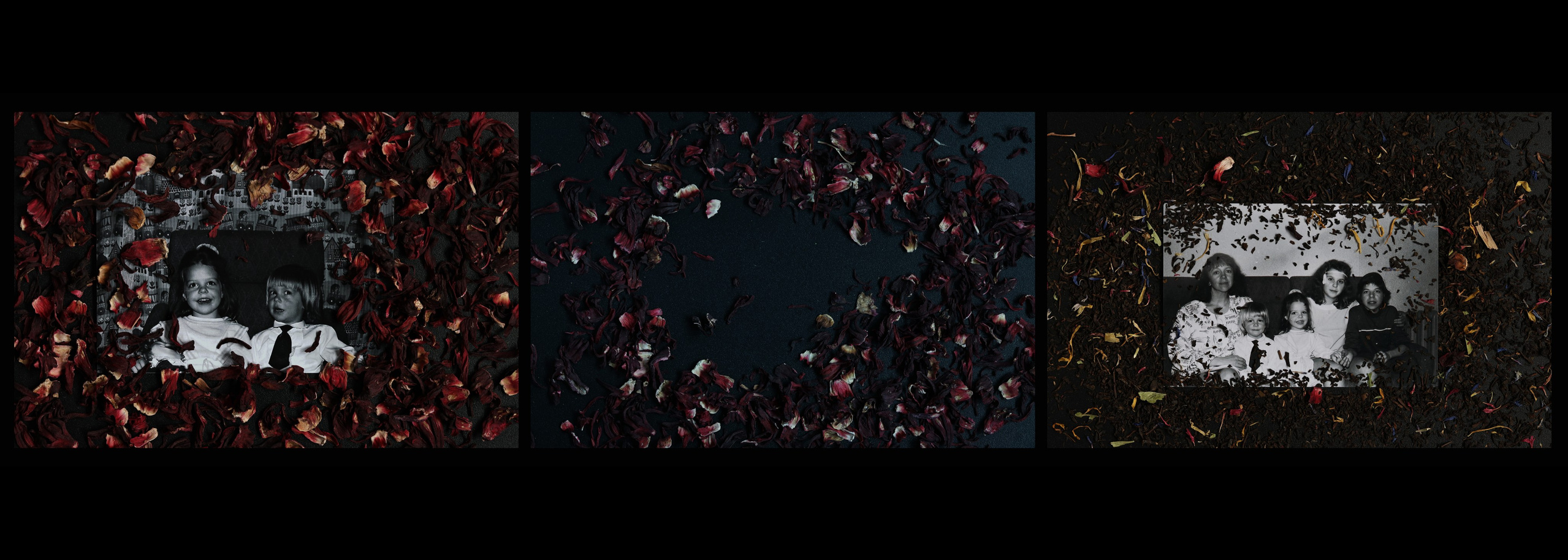

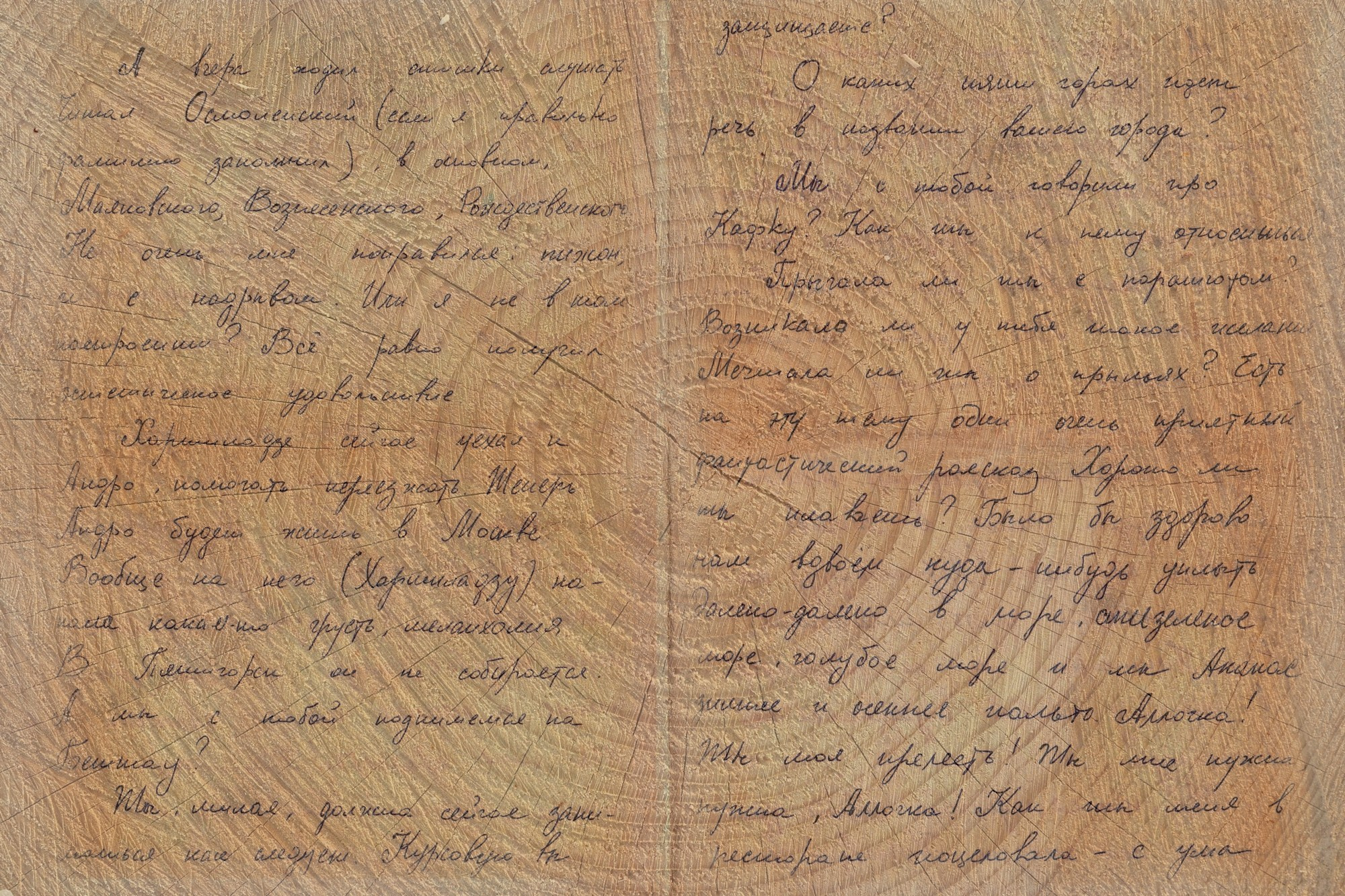

Этот

проект отражает мои личные воспоминания, одиночество и страх, которые я

испытывала, пока росла. Он дополнен историями моих родных, которые я

услышала по время терапии. Я попыталась переосмыслить идею семьи и дома,

на основе общих воспоминаний, архивных фотографий и писем, и, хотя этот проект наполнен одиночеством, печалью и страхом, я создавала его как символ надежды для всех тех, кто переживает утрату и боль. Потому что боль конечна, и хотя мы можем наносить раны, мы можем их исцелять тоже.

Я хочу посвятить этот проект покинутому внутреннему ребёнку, который живёт во многих из нас, в качестве подарка и надежды: малышка, ты не одна, я с тобой, и я всегда буду рядом, что бы ни случилось.

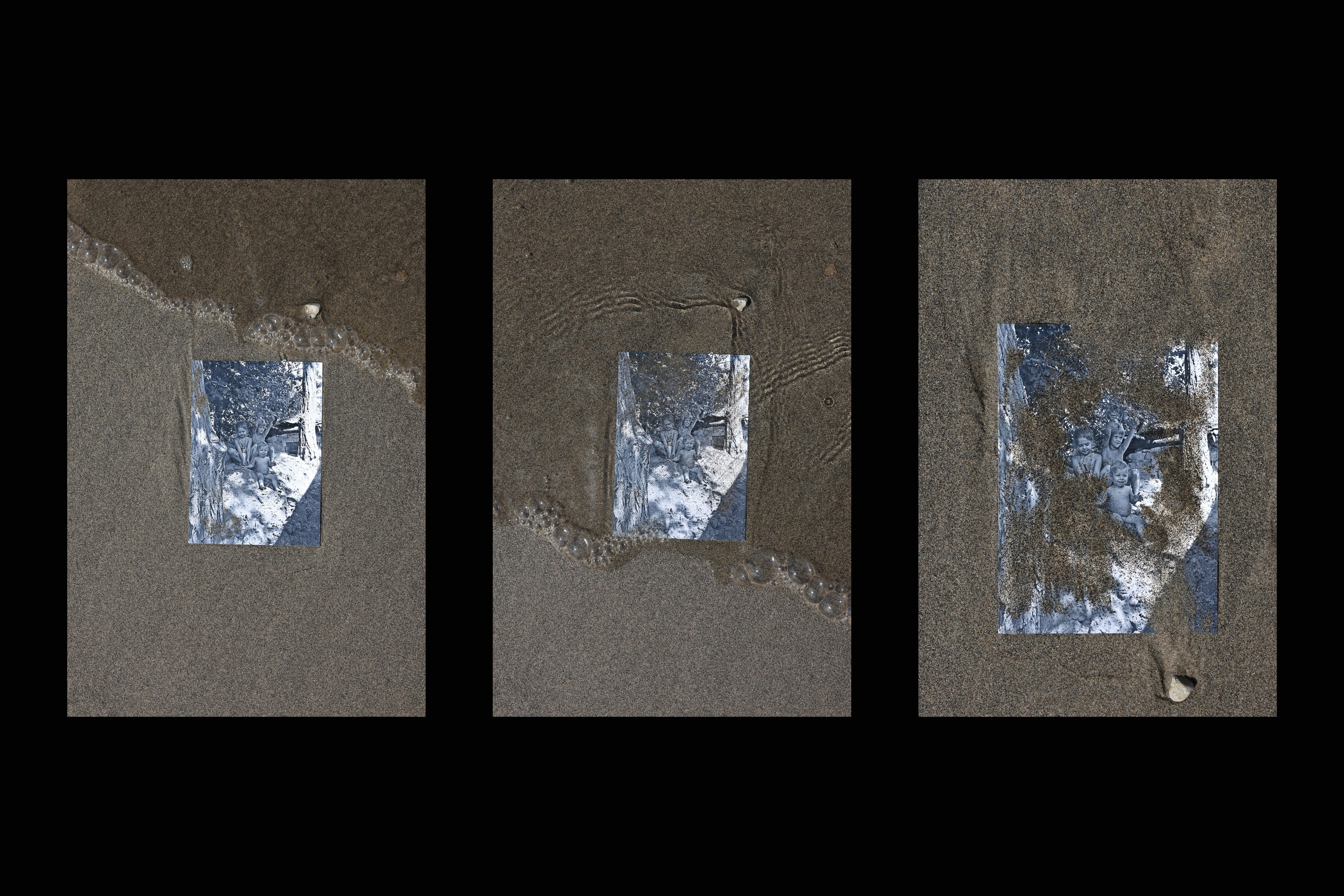

Мне почти 10 лет.

Я лежу в палате

после аварии и не знаю, где мама и папа, когда за мной придут, сколько я буду в

больнице.

Мне должно

исполниться десять лет через три дня, 10 ноября. Где-то в глубине души я уже

знаю: раз молчат, кто-то умер. Только бы не папа.

Если сказать, что кто-то умер, вслух, можно обмануть судьбу: не могу же я быть права.

Ночью, в больнице, пока все спят, я повторяю про себя эти слова.

В разных вариациях, я буду повторять их всю последующую жизнь.

Мама приходит

забрать меня из больницы. Я помню не образы, а знание: мама не смотрит на меня,

не разговаривает со мной, ничего не объясняет.

Мне так страшно,

что я спрашиваю, кто умер, а потом, отметим ли мы мой день рождения. Мама очень

сердится, а во мне на годы поселяется ощущение собственной неправильности: я

чувствую себя чудовищем, раз спрашиваю, раз чувствую не так, как надо.

Я не понимаю, что

происходит, почему мама так далеко.

Очень липкая

тревога поселяется в животе.

С тех пор я знаю: когда не смотрят и не разговаривают, это значит, смерть уже рядом.

Дома незнакомые и малознакомые люди. Дома пахнет кислым, опасным, чужим. Какая-то женщина из театра стирает Гришину куртку и говорит, что специально оставила на капюшоне пятна крови, потому что так лучше. Мне хочется сказать ей, что она глупая и ничего не понимает.

Колючая тревога

жмется к ногам.

С тех пор

безопасность, дом и семья становятся недоступным идеалом.

Проходит

несколько часов, недель или дней. Я по-прежнему ничего не чувствую, кроме

тревоги и ожидания. Я не плачу. Я смотрю на людей вокруг, как будто издалека,

они кажутся маленькими. Я жду, что придёт мама, обнимет и объяснит, что

происходит. Тогда можно будет расслабиться и заплакать.

Но мама не

приходит.

Я буду всегда приходить к моей дочери. Но другие важные люди, партнёры, которых я выбираю, станут повторять знакомые страхи: я жду и тревожусь, они не приходят и не разговаривают, а страх и смерть накатывают душной волной.

Я не помню, что было потом. Я очень быстро учусь уходить и забывать. Если уйти, это будет происходить не со мной.

На терапии мама и сестра рассказывают, что первые дни мы спали обнявшись все вместе на полу, потому что никто не мог оставаться в одиночестве. У меня не осталось этих воспоминаний.

Через несколько

недель нам сообщили, что папа умер. Его привезли домой, положили в гостиной.

Какие-то люди спросили, хочу ли я к нему пойти. Я ответила, что нет.

Я знала, если не

ходить и не смотреть, можно поверить, что там какой-то другой человек, а мой

папа пропал, исчез. Значит, его можно будет найти. Я снова пытаюсь договориться

с судьбой.

На терапии сестра расскажет, как она думала так же про Гришу: что он не мог умереть, что он, наверное, заблудился, замёрз, он где-то ходит один в снегу и нужно скорее его найти.

Я не помню, была ли в тот год ёлка. Я помню только белый снег и зелёные лапы елей: это значило, кто-то умер, и будут гвоздики, опущенные вниз лица, женщины с потёкшей тушью, разговоры про жалость, чоканье стопок, запах алкоголя и чувство потери.

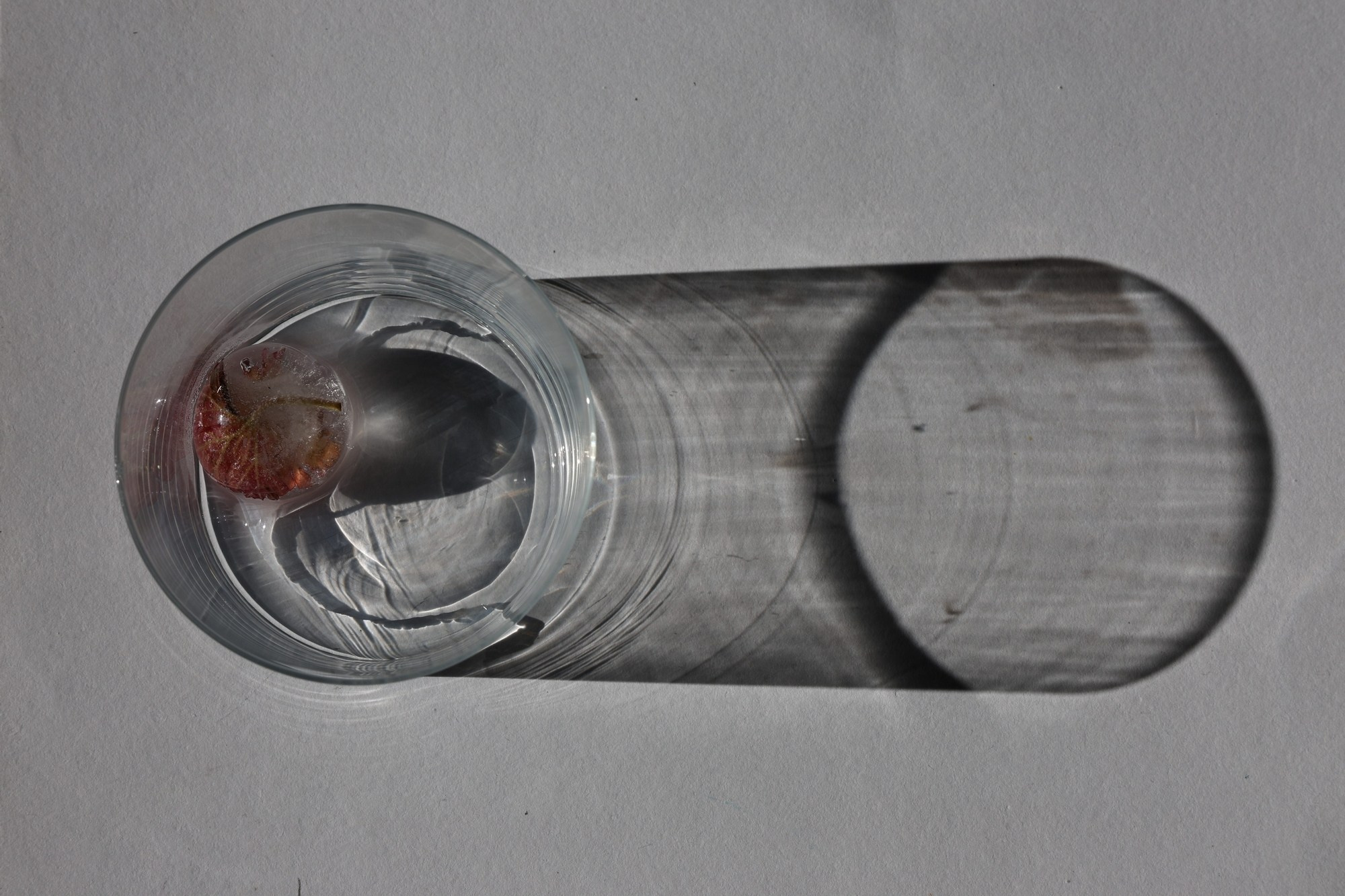

Только на терапии я услышу маму: мы потеряли Гришу, а Гриша потерял всю жизнь. Он даже не видел моря. Он так и не увидел моря.

Зимой Ваню, младшего брата, впервые привозят домой. После комы он не разговаривает, плохо ходит и кажется очень маленьким. Мне говорят, что он ничего не помнит. Тоже. Мне очень его жаль.

Мама будет опекать и защищать Ваню всю его жизнь, потому что страх потерять ещё одного ребёнка останется с ней навсегда.

Через полгода, поздней весной, я первый раз плачу, когда достаю из шкафа и пересматриваю книги: я вспоминаю Гришу и папу и очень по ним скучаю.

Все выходные и каникулы я провожу в библиотеке: там больше книг, чем дома, где пишут про смешное и радостное. Если много-много читать, можно научиться исчезать из этого мира.

На терапии мама потом расскажет, что она тоже исчезала в книгах, а ещё в алкоголе, потому что её боль была невыносимой. Она видела сломанного покорёженного Ваню, видела мои сапоги наполненные кусками стекла из машины, она уходила кричать в лес около больницы и хотела уйти вслед за Гришей.

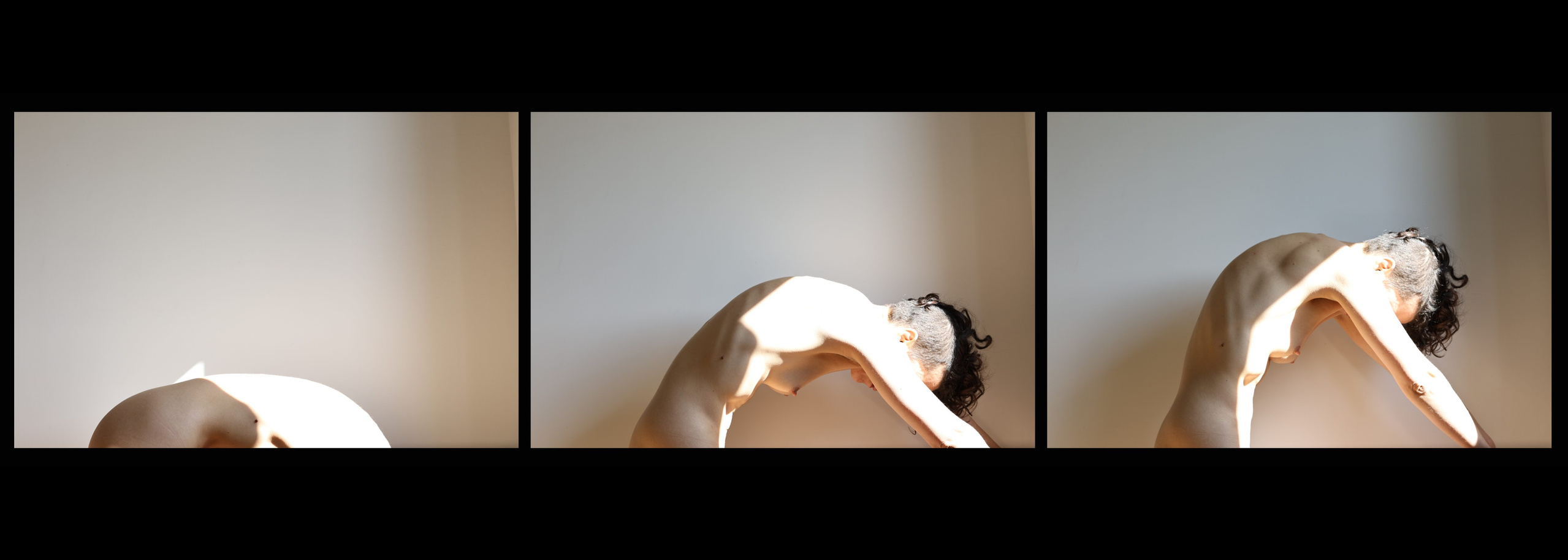

Я хорошо умею

исчезать: достаточно удалиться, выйти из тела, уйти далеко-далеко, чтобы

наблюдать, как всё происходит с кем-то другим. Я ухожу из себя, когда приезжает

мама и говорит специальным трагичным голосом про Гришу. Я ухожу из себя, когда

на меня кричат или случается что-то плохое.

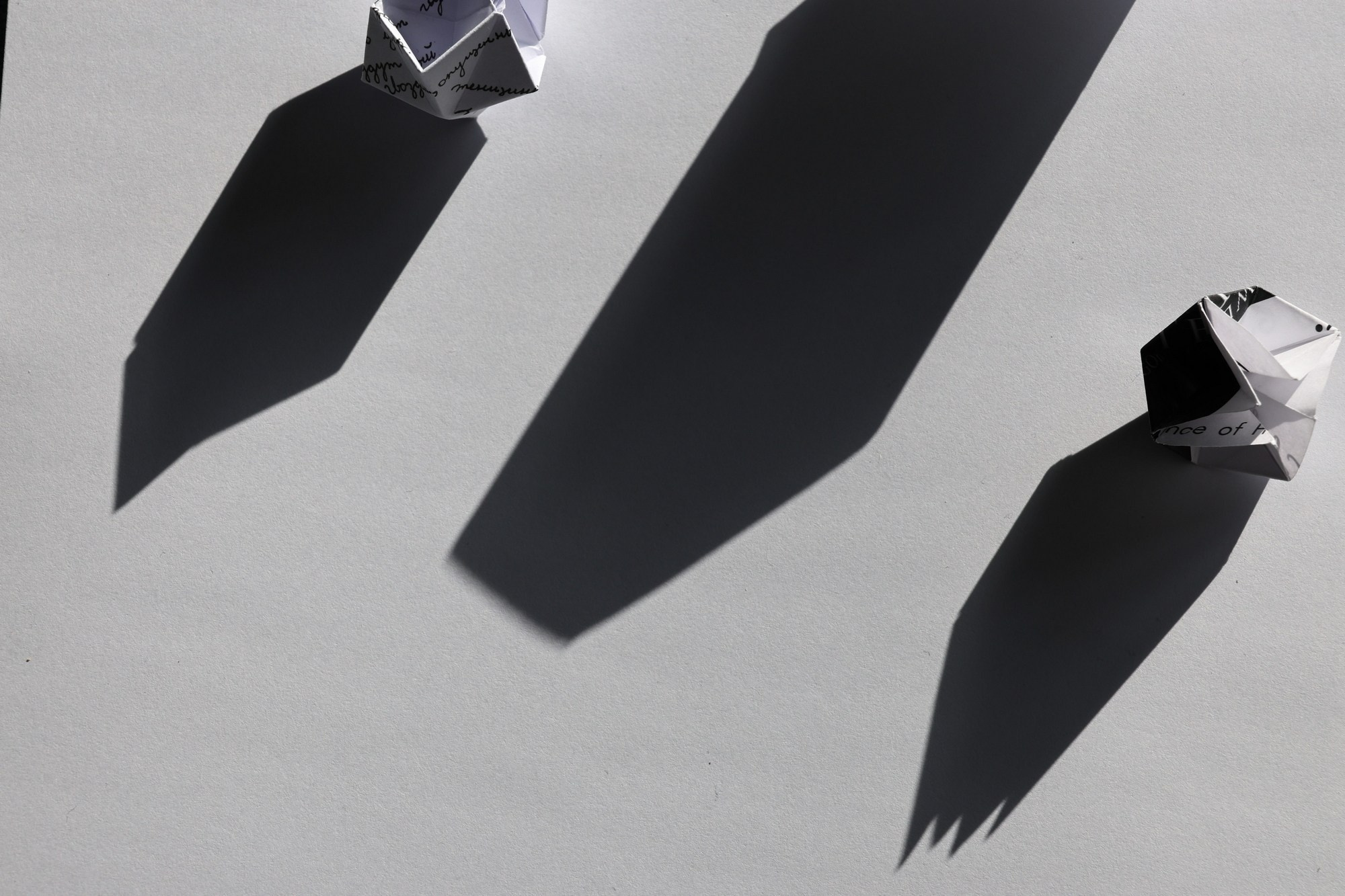

Я учусь забывать.

Я вижу сны только

от третьего лица. Особенно те, в которых я бесконечно ищу и почти нахожу папу.

Я сохраняю

воспоминания, как будто они происходят с кем-то другим.

У меня не остаётся воспоминаний о детстве и аварии, в которых я бы участвовала, пока, через 26 лет, я не работаю с этим напрямую в терапии.

Я почти не вижу снов, кроме повторяющихся кошмаров, в которых я ищу папу: я искала его годами, сквозь время, расстояния, измерения, пока не появилась моя дочь, представляя все возможные и невозможные способы его вернуть. Я была уверена, что, если не в этом измерении, то в других его точно можно найти, нужно только понять как.

Я так старалась понять, объяснить, найти в переплетении нитей судьбы смысл, отыскать в них путь к папе и к утраченному дому, что начала видеть связи, интерпретировать смыслы, чувствовать числа.

Они обретали смысл: числа на обратной стороне тетради, номер

троллейбуса, остатки этикетки на воротничке - они соединялись, выстраивались в

логические связи, пытались что-то донести.

Ещё чуть-чуть, и я смогла бы понять

глубинное значение происходящего, но связи уже говорили со мной на уровне

каждого дня: если…то…

Мне 13.

Я уже

умею отстраняться и забывать, что бы ни происходило вокруг. Я абсолютно точно

знаю, что на меня всегда кто-то смотрит, чувствую их взгляды и живу, осознавая,

что каждый мой шаг, даже за задёрнутыми шторами или в ванной, у кого-то на

виду. Я вижу логику и красивую симметричность цифр, событий и букв, которые

кажутся другим людям случайными. Я чувствую дыхание смерти: она всегда со мной,

на расстоянии вытянутой руки.

Другие люди этого

не понимают, закрывают глаза, чтобы не видеть,

но мы с ней знаем - она рядом.

Мне кажется, у нас дома алтарь Гриши, а из него сделали святого, хотя

при жизнь его постоянно ругали и наказывали. Мама говорит «Гришенька»,

«Гришуля», а у меня подкатывает тошнотворный ком к горлу: в Ване

осталось отражение Гриши, он мальчик, у него светлые волосы и такие же

глаза, а я всегда не такая и неправильная. Я ухожу далеко в такие

моменты и старательно их забываю. Это не страшно.

Страшно, когда мама приводит домой незнакомого мальчика, который

побирался на улице, узнает его адрес, имя. Он тоже светленький, жалкий, мне очень страшно и стыдно смотреть, как мама с ним разговаривает. Это неправильно, ведь мы твои дети, вернись к нам!

Мама не возвращается.

Мне 15.

Я уже

резала руки бритвой, просто так, не от боли, потому что боли нет, точнее, боль

на коже даёт возможность почувствовать что-то телом. Я смотрю на тонкие красные

полоски издалека, отстранённо, и кажется забавным, как много люди делают из

этого драмы.

Смерть с любопытством смотрит рядом. Она знает, что через несколько лет я научусь переправлять внутреннюю боль в физическую и это станет единственным способом совладать с ней.

Я абсолютно точно знаю, что никому нельзя доверять: любовь, деньги, секреты, уязвимость, нежность. Люди пропадают, исчезают, обманывают. «Это небезопасно» - не просто слова, а код, зашитый в каждую клеточку моего тела: я читаю все книги, какими бы романтическими и нереальными они ни были, через фокус «как выжить и подготовиться ко всему».

Я абсолютно точно

знаю, что все умрут. Что любой человек может исчезнуть. Отдаваться чему-то всей

душой - опасно. Привязываться - невыносимо. При первой же трудности надо уходить,

иначе сломаешься, как мама сломалась после аварии.

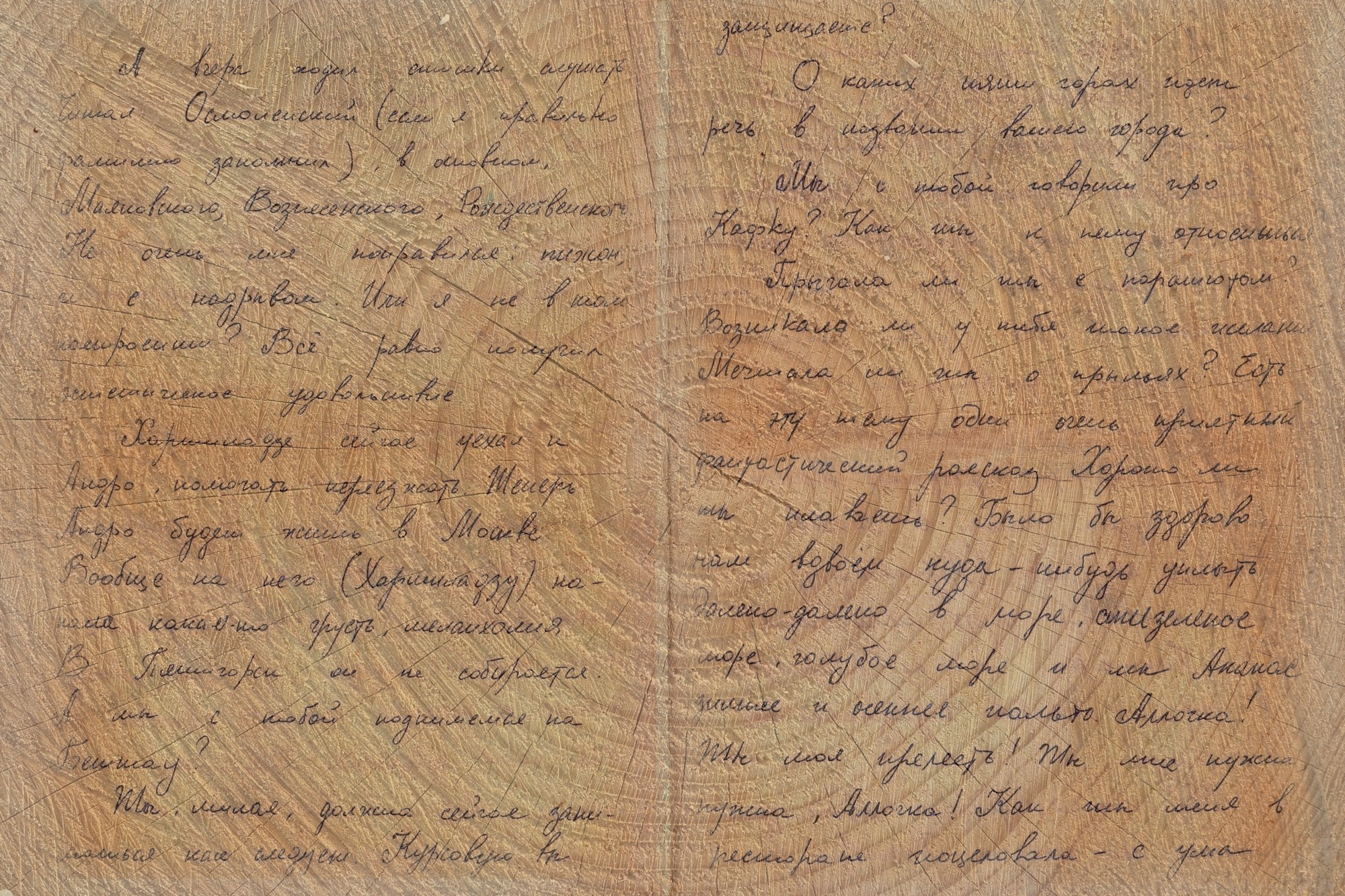

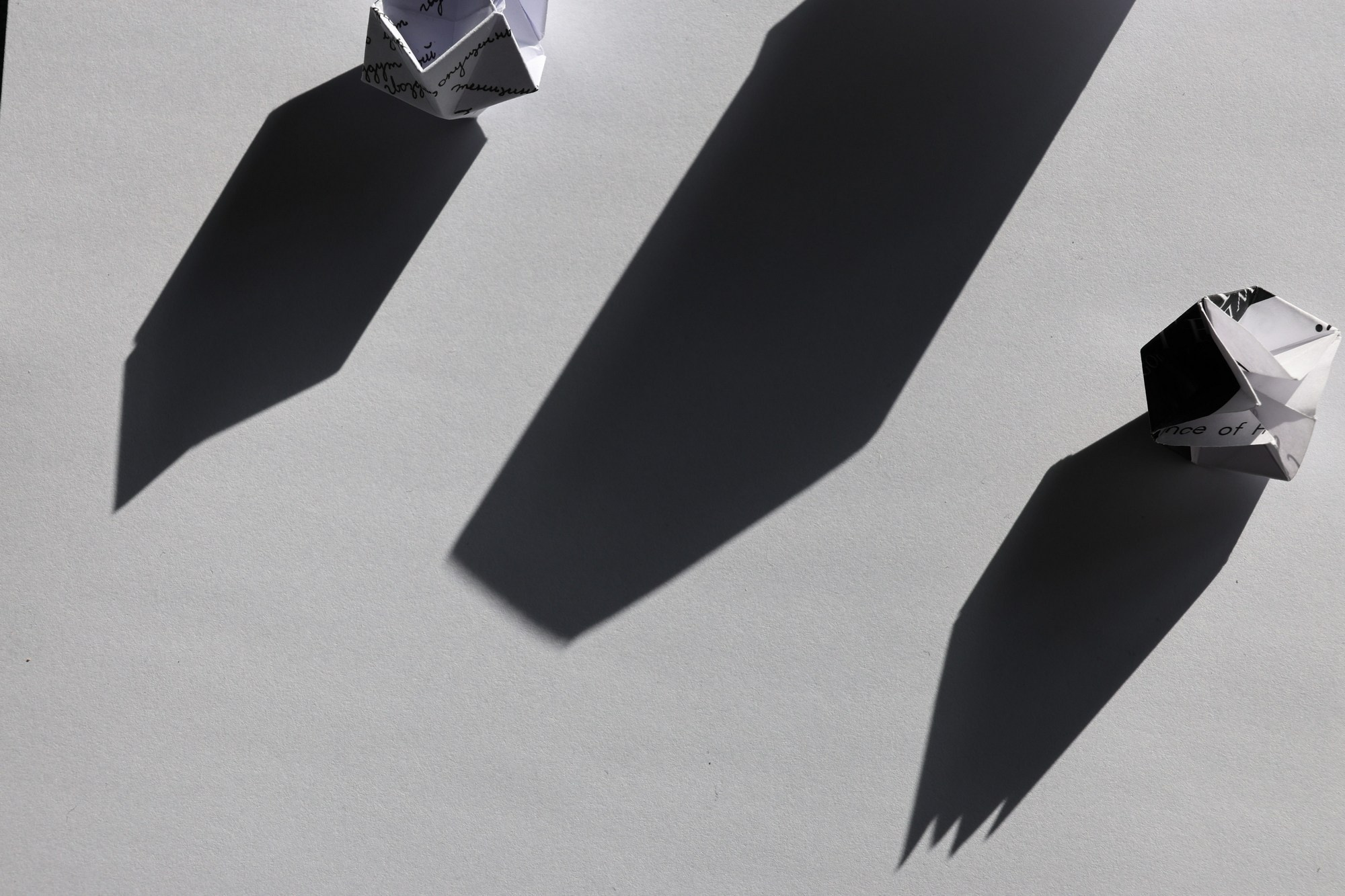

Я думаю, что

будет, если близкие люди умрут. Представляю это в мельчайших подробностях: что

делать, куда идти, как изменится жизнь. Я пишу им прощальные письма.

Когда я начинаю думать о моих детях, я представляю их смерть раньше, чем их рождение. Выкидыш. Мёртворожденный. Умерший в младенчестве. Умерший через несколько лет. Я представляю это снова и снова, пока не приходит осознание, что я с этим справлюсь.

Мне 16.

Я люблю синий

цвет, небо перед грозой, стихи Серебряного века. Я боюсь открытых пространств,

носить платье и когда вокруг много людей, но никогда не говорю и даже не думаю

«я боюсь», просто избегаю этого.

Мне понадобится ещё 20 лет, чтобы

научиться видеть мой страх, признавать его и говорить о нём.

Я уверена, что у меня было идеальное детство, что авария на меня совсем не подействовала, что у меня прекрасные отношения с мамой и нет никаких проблем в семье. Я никому не рассказываю про аварию, про Алёшу, про папу и Гришу, никогда. Я по-прежнему ищу папу во снах и просыпаюсь с беззвучным криком, когда бесконечно падаю в пустоту или чувствую, как распадается моё тело и один за другим выпадают зубы.

Я никогда не

думаю о моей семье как о семье, это просто мама, Мари, Ваня.

Я избегаю

близости и не могу выразить словами ревность,

неуверенность, желание поддержки или стабильных отношений. Или любые другие

эмоциональные потребности.

Я легко влюбляюсь и ещё легче ухожу из отношений любого рода, в которых появляется угроза независимости, неудобство или трудность. У меня много свободы, я хорошо учусь, мне кажется, мама меня ни в чём не ограничивает, и это хорошо. Я ощущаю себя более взрослой и рациональной, чем большинство взрослых рядом.

Я по-прежнему часто ухожу из себя и не могу сказать «нет», потому что нужно быть хорошей, потому что небезопасно, потому что я живу в непредсказуемом и опасном мире, где нет взрослых, чтобы защитить: когда меня трогают в автобусе, когда делают что-то неприятное с мои телом, когда меня изнасиловали, я просто уходила и смотрела издалека, сверху и слева, как это случалось.

А потом училась забывать.

Проходят годы. Я выращиваю собственного заботливого взрослого. Я ращу дочь и учусь быть той мамой, которой у меня не было. Я начинаю терапию. Уезжаю на другой континент. Начинаю другую терапию. Восстанавливаю отношения с родными. Учусь видеть и защищать внутреннего ребёнка. Снова меняю страну.

Встречаюсь после многих лет с мамой, сестрой, братом, и мы начинаем терапию, все вместе, чтобы впервые в жизни открыться и показать наши раны, попрощаться с нашими мёртвыми, оплакать то, чего нет, и постараться увидеть нас настоящих.

Мы всё ещё учимся слушать, отвечая поддержкой, и ищем путь навстречу друг другу через все эти годы. Мы знаем, это долгий путь, но теперь у нас есть надежда, теперь мы умеем освещать темноту, теперь мы чувствуем себя семьёй.